Lo stampatore greco

Persone

Ciriaco Pizzecolli

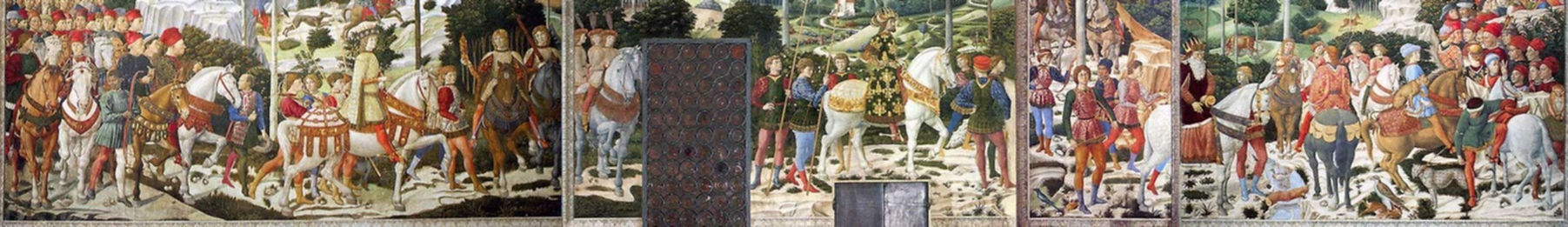

Quello di Benozzo Gozzoli è l'unico ritratto accertato di Ciriaco Pizzecolli, a dispetto della grande popolarità di cui godette ai suoi tempi – quando era universalmente noto come Ciriaco d'Ancona – e dell'importanza che ebbe nell'evoluzione della civiltà occidentale.

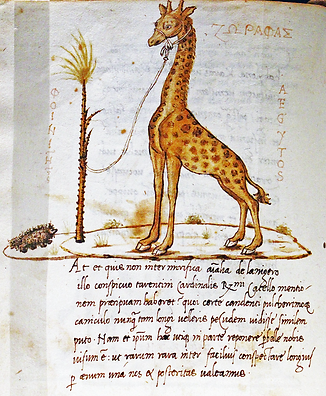

Eclettico figlio dell'aristocrazia mercantile anconetana, umanista militante e viaggiatore instancabile, nei suoi numerosi viaggi riempì una quantità di taccuini, in cui ricopiava fedelmente iscrizioni, disegnava monumenti e annotava ogni elemento insolito. Le sue riproduzioni di animali esotici ispirarono molti artisti del tempo, da Hieronymus Bosch a Giovanni Bellini, e Giuliano da Sangallo copiò molti dei suoi disegni di architetture. Si deve a lui l'introduzione della parola "giraffa" di derivazione araba, al posto dell'equivalente greco comunemente usato. Fu sempre lui a identificare il Partenone dai testi antichi nella chiesa che lo aveva inglobato. Per questa, e per altre ragioni, Ciriaco è considerato l'inventore dell'archeologia, come studio sistematico delle tracce materiali e dei documenti delle civiltà antiche.

La rinascita dell'interesse per i classici greci e latini che diede origine all'Umanesimo viene studiata nelle scuole come una sorta di fenomeno spontaneo. In realtà spontaneo non fu affatto: anzi, volendo ricercarne cause e paternità, il contributo di Ciriaco fu determinante. Si trovò al centro di una colossale operazione di marketing – si direbbe oggi – volta a orientare l'opinione pubblica occidentale in favore di un intervento militare per difendere l'impero bizantino dall'espansionismo turco.

Ciriaco fu un uomo di relazioni, che intrattenne rapporti con tutte le personalità eminenti del tempo, mediante lettere, incontri, e soprattutto doni. Costruì la rete degli appassionati di antichità inviando in regalo, sistematicamente, schizzi e disegni dei monumenti che andava scoprendo nei suoi viaggi, monili e monete, piccole sculture ed altri documenti. Le sacre reliquie dei santi, impiegate normalmente da Costantinopoli nei doni diplomatici, furono così sostituite, da Ciriaco, con le antichità pagane. Esse divennero così la moneta della “tradizione classica” per poi assumere, con la diffusione del gusto collezionistico, anche un valore economico, che Ciriaco, abile mercante, seppe sfruttare a proprio vantaggio.

Grazie alla sua opera instancabile fu possibile imporre l’idea che salvare l’impero bizantino significava salvare le radici profonde della civiltà europea.

«Fu Ciriaco a costruire in meno di una generazione il mito della tradizione classica come "capitale culturale" dell'impero bizantino, attraverso il collezionismo di antichità, insieme a una rete di cultori di questa nuova moda, rappresentando con il suo linguaggio neopagano e arcaizzante, perlopiù inventato da lui, un mondo utopico fatto di eroismi civici, di culto della bellezza, della grazia e della poesia» (da G. Mangani, "Antichità inventate").

«Di là da questi scogli i dolci lidi

della mia cara patria si distendono,

dalla viva corrente dello stretto

del Bosforo sospinti, questi flutti

percuotono le sponde dell’Esperia.

Non senti con che dolce alito spirano

le brezze, della terra da cui vengono

certo memori, tanto in ogni cosa

può l’indole nativa e il patrio luogo?

E come, dopo avere navigato

tanto mare fra mille mostri, esauste,

pure esalano ancora non so quale

sentore della patria ed addolciscono

l’aria di effluvi ignoti a questi luoghi?»

(trad. Pietro Rapezzi)

Michele Marullo Tarcaniota

Nel 2019 il ritratto di Michele Marullo Tarcaniota, dipinto da Sandro Botticelli alla fine del Quattrocento, fu messo all'asta per la cifra di trenta milioni di dollari. Ancora nel secolo scorso, Benedetto Croce dedicava un saggio alla sua opera e ne ricostruiva la biografia.

Marullo era già considerato dai suoi contemporanei come il maggior poeta in lingua latina dei suoi tempi. Greco di origine albanese, visse da esule una vita avventurosa: soldato mercenario (da quando aveva diciassette anni) al servizio di vari potentati, ma soprattutto studioso, letterato finissimo e poeta-filosofo, ha saputo scrivere in latino meravigliose liriche piene di nostalgia per la patria perduta, epigrammi d'amore tra i più alti composti nel Rinascimento e i bellissimi e solenni Inni naturali, poesie filosofiche che rivelano una religiosità intensa. Sopravvisse a molti campi di battaglia in buona parte dell'Europa centrale e orientale e, allo stesso tempo, frequentò alcune delle città più vivaci (Ragusa, Napoli, Roma, Firenze) e conobbe molti degli umanisti del suo tempo.

La moglie, sposata intorno al 1496, non gli era da meno: la giovane Alessandra Scala, figlia del cancelliere della Signoria fiorentina Bartolomeo Scala, era una delle donne più colte di Firenze.

La fama di Marullo andò intensificandosi durante il Cinquecento, nonostante l’accusa di paganesimo che molti gli mossero.