Lo stampatore greco

Romanzo

Lo stampatore greco

di Massimo Zenobi

“Era ormai giorno fatto quando la galea, tenendosi a distanza dalle ultime propaggini rocciose del colle Guasco affioranti a pelo d’acqua, disegnò un’ampia virata di prua e si dispose a entrare in rada. Investita dal sole ancora basso, la città dispiegava a ventaglio la sua magnificenza, scendendo dai colli ad abbracciare lo specchio del porto. In mare, una miriade di imbarcazioni sparse per tutto il golfo - galee affusolate, cocche panciute, fuste, tartane, legni, bastimenti di ogni genere - era a testimoniare l’opulenza della libera Repubblica di Ancona. Tra le vele, nel cielo reso terso da un temporale notturno, stormi di uccelli circondavano le barche dei pescatori, quasi a voler partecipare di tanta ricchezza. Una moltitudine brulicante di vita avvolgeva l’intera città come la danza di mille api attorno al favo.”

”«Non so spiegarti in che modo, ma io c’ero. Nel ventre di mia madre io sentivo il frastuono di ogni singolo colpo di bombarda che atterrava le mura, il sibilo dei proiettili, le grida di angoscia della gente in fuga, le risa sguaiate dei soldati. Mi arrivava il profumo delle rose e l’odore dolciastro del sangue e il sapore degli schizzi d’acqua salmastra e l’aspro delle gocce di sudore».

L'altro lo ascoltava in silenzio, grato che si aprisse a confidenze così intime. Mikel proseguì:

«Io ero lì, Kyriakos. Ciò che mia madre vedeva, io vedevo, io sentivo ciò che lei sentiva. Attraverso i suoi sensi io percepivo la Città, attraverso i suoi pensieri io gioivo della sua gioia, il suo dolore era il mio dolore. Eravamo una

cosa sola, io e lei, e la Città con noi».

Tacquero e ripresero a guardare il mare.”

”Quando gli fu vicino, Theodoulos Zenobios assestò ridendo una poderosa manata tra le scapole di una schiena scheletrica, le ossa ricopiate da una pelle concia come il cuoio. L’uomo si scosse spostando d’istinto il peso del corpo macilento sul piede in avanti per non cadere. Ritorse la testa di lato, mostrando una fila di denti marci adombrata da un naso adunco e sottile, che divideva a stento le orbite infossate in cui guizzavano due pupille di un azzurro purissimo.

Il viso rugoso e affilato, cotto dai riflessi del sole di tanti mari in cui si era perso e arso dalla salsedine e dalla fatica, serbava i tratti di un’antica fierezza. Le guance scavate erano cosparse di una lanugine bianca, troppo rada per potersi chiamare barba, che correva ai lati del viso verso la sommità del capo, fino a nascondersi sotto un cencio troppo lurido e malconcio per potersi chiamare berretto.”

Impressioni

Contesto

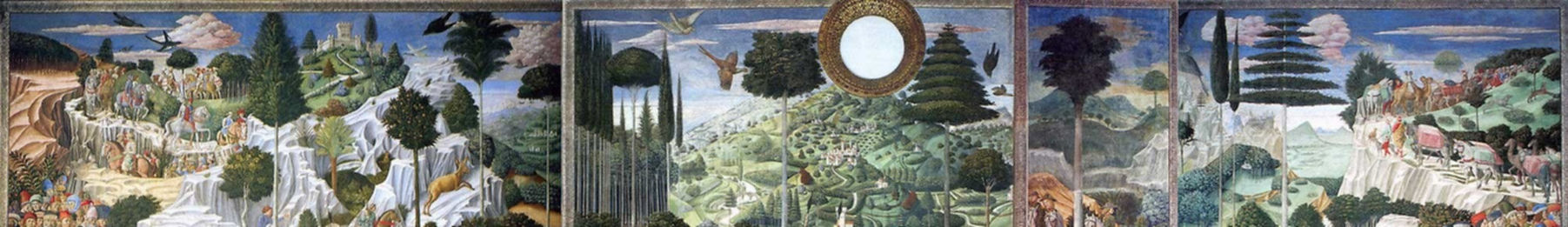

Firenze, 1459

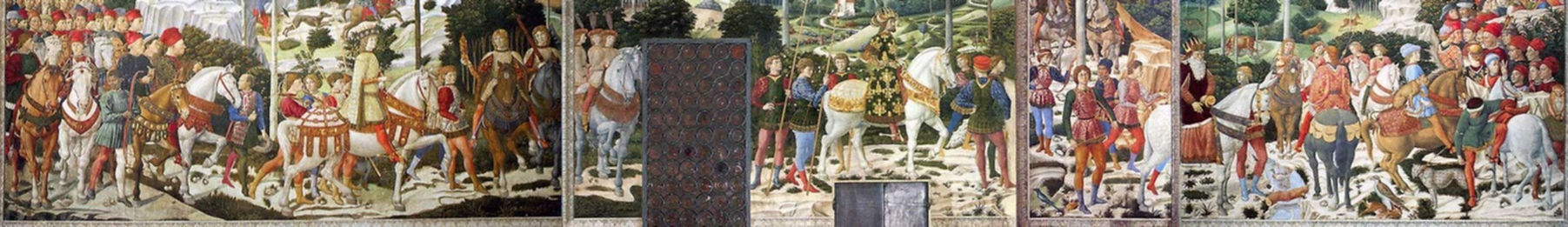

Su commissione della famiglia Medici, Benozzo Gozzoli affresca le pareti della cappella di palazzo, da quel momento – e per sempre – nota come la Cappella dei Magi. Il soggetto è il pretesto per celebrare il prestigio raggiunto dalla famiglia, i cui componenti si fanno ritrarre in mezzo a un nutrito corteo di principi e autorità di quel periodo. La maestria del pittore ci restituisce una sorta di “foto di gruppo” delle personalità più importanti del tempo, nel momento in cui vengono riunite da papa Pio II attorno a un unico scopo: organizzare una crociata, per liberare Costantinopoli – caduta qualche anno prima nelle mani dei turchi – e far risorgere l’impero bizantino, erede della tradizione culturale greco-romana.

In altri tempi i crociati andavano in Terra Santa, a liberare le radici della fede cristiana dalla gramigna che le soffocava. Nella nuova visione degli umanisti, Costantinopoli è idealmente la nuova Gerusalemme, le radici da liberare e custodire sono quelle della cultura greca. I luoghi sacri sono ora le vestigia dei monumenti, attraverso cui gli antichi ci tramandano i loro ideali di bellezza e perfezione. Ora è l'Uomo, e non più Dio, al centro dell'Universo.

Così, con Sigismondo Malatesta, signore di Rimini, e Galeazzo Maria Sforza, signore di Milano, insieme a Giovanni VIII Paleologo, imperatore dei Romei, e a Giuseppe, patriarca di Costantinopoli, avanza con pari dignità una piccola folla di artisti (lo stesso Benozzo), letterati e intellettuali, italiani e bizantini.

Fra i tanti, presenti sulla scena, a un uomo va riconosciuta una parte importante del merito di aver ridestato in Occidente il rispetto e l'ammirazione per il mondo classico: Ciriaco Pizzecolli.

Adriatico centrale, 1459

Inizia così, è questo il contesto in cui prende vita il racconto de "Lo stampatore greco".

Persone

Ciriaco Pizzecolli

Quello di Benozzo Gozzoli è l'unico ritratto accertato di Ciriaco Pizzecolli, a dispetto della grande popolarità di cui godette ai suoi tempi – quando era universalmente noto come Ciriaco d'Ancona – e dell'importanza che ebbe nell'evoluzione della civiltà occidentale.

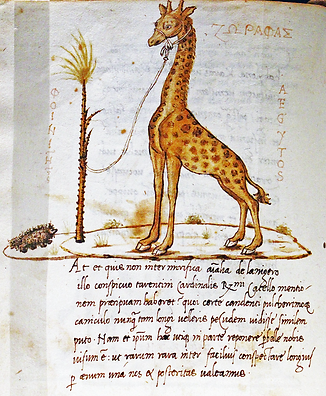

Eclettico figlio dell'aristocrazia mercantile anconetana, umanista militante e viaggiatore instancabile, nei suoi numerosi viaggi riempì una quantità di taccuini, in cui ricopiava fedelmente iscrizioni, disegnava monumenti e annotava ogni elemento insolito. Le sue riproduzioni di animali esotici ispirarono molti artisti del tempo, da Hieronymus Bosch a Giovanni Bellini, e Giuliano da Sangallo copiò molti dei suoi disegni di architetture. Si deve a lui l'introduzione della parola "giraffa" di derivazione araba, al posto dell'equivalente greco comunemente usato. Fu sempre lui a identificare il Partenone dai testi antichi nella chiesa che lo aveva inglobato. Per questa, e per altre ragioni, Ciriaco è considerato l'inventore dell'archeologia, come studio sistematico delle tracce materiali e dei documenti delle civiltà antiche.

La rinascita dell'interesse per i classici greci e latini che diede origine all'Umanesimo viene studiata nelle scuole come una sorta di fenomeno spontaneo. In realtà spontaneo non fu affatto: anzi, volendo ricercarne cause e paternità, il contributo di Ciriaco fu determinante. Si trovò al centro di una colossale operazione di marketing – si direbbe oggi – volta a orientare l'opinione pubblica occidentale in favore di un intervento militare per difendere l'impero bizantino dall'espansionismo turco.

Ciriaco fu un uomo di relazioni, che intrattenne rapporti con tutte le personalità eminenti del tempo, mediante lettere, incontri, e soprattutto doni. Costruì la rete degli appassionati di antichità inviando in regalo, sistematicamente, schizzi e disegni dei monumenti che andava scoprendo nei suoi viaggi, monili e monete, piccole sculture ed altri documenti. Le sacre reliquie dei santi, impiegate normalmente da Costantinopoli nei doni diplomatici, furono così sostituite, da Ciriaco, con le antichità pagane. Esse divennero così la moneta della “tradizione classica” per poi assumere, con la diffusione del gusto collezionistico, anche un valore economico, che Ciriaco, abile mercante, seppe sfruttare a proprio vantaggio.

Grazie alla sua opera instancabile fu possibile imporre l’idea che salvare l’impero bizantino significava salvare le radici profonde della civiltà europea.

«Fu Ciriaco a costruire in meno di una generazione il mito della tradizione classica come "capitale culturale" dell'impero bizantino, attraverso il collezionismo di antichità, insieme a una rete di cultori di questa nuova moda, rappresentando con il suo linguaggio neopagano e arcaizzante, perlopiù inventato da lui, un mondo utopico fatto di eroismi civici, di culto della bellezza, della grazia e della poesia» (da G. Mangani, "Antichità inventate").

«Di là da questi scogli i dolci lidi

della mia cara patria si distendono,

dalla viva corrente dello stretto

del Bosforo sospinti, questi flutti

percuotono le sponde dell’Esperia.

Non senti con che dolce alito spirano

le brezze, della terra da cui vengono

certo memori, tanto in ogni cosa

può l’indole nativa e il patrio luogo?

E come, dopo avere navigato

tanto mare fra mille mostri, esauste,

pure esalano ancora non so quale

sentore della patria ed addolciscono

l’aria di effluvi ignoti a questi luoghi?»

(trad. Pietro Rapezzi)

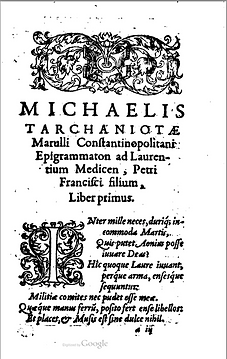

Michele Marullo Tarcaniota

Nel 2019 il ritratto di Michele Marullo Tarcaniota, dipinto da Sandro Botticelli alla fine del Quattrocento, fu messo all'asta per la cifra di trenta milioni di dollari. Ancora nel secolo scorso, Benedetto Croce dedicava un saggio alla sua opera e ne ricostruiva la biografia.

Marullo era già considerato dai suoi contemporanei come il maggior poeta in lingua latina dei suoi tempi. Greco di origine albanese, visse da esule una vita avventurosa: soldato mercenario (da quando aveva diciassette anni) al servizio di vari potentati, ma soprattutto studioso, letterato finissimo e poeta-filosofo, ha saputo scrivere in latino meravigliose liriche piene di nostalgia per la patria perduta, epigrammi d'amore tra i più alti composti nel Rinascimento e i bellissimi e solenni Inni naturali, poesie filosofiche che rivelano una religiosità intensa. Sopravvisse a molti campi di battaglia in buona parte dell'Europa centrale e orientale e, allo stesso tempo, frequentò alcune delle città più vivaci (Ragusa, Napoli, Roma, Firenze) e conobbe molti degli umanisti del suo tempo.

La moglie, sposata intorno al 1496, non gli era da meno: la giovane Alessandra Scala, figlia del cancelliere della Signoria fiorentina Bartolomeo Scala, era una delle donne più colte di Firenze.

La fama di Marullo andò intensificandosi durante il Cinquecento, nonostante l’accusa di paganesimo che molti gli mossero.

Luoghi

Ancona

Nel '400 la libera Repubblica di Ancona era all’apice della sua potenza. Passava per Ancona la via commerciale, alternativa a quella veneziana, che congiungeva il Medio Oriente con l'Inghilterra, passando per Ragusa, Ancona, Firenze e le Fiandre. Lungo le rotte orientali aveva fondachi e consolati a Costantinopoli e nei principali porti dell'impero bizantino, dall'Egeo al Mar Nero fino all'Egitto, oltre ad alcune basi sulle rotte occidentali.

Pur essendo parte degli stati della Chiesa, Ancona godette sempre di un'indipendenza de facto, con il riconoscimento giuridico dello stato di città libera, retta in forma di repubblica.

Esclusivamente dedita alla navigazione e ai commerci, limitò sempre la propria estensione territoriale allo stretto necessario alla difesa e alla disponibilità di risorse alimentari.

Si distinse per non aver mai attaccato le altre repubbliche marinare: anzi, nell'arco della sua plurimillenaria esistenza dovette difendersi dalle mire del Sacro Romano Impero (da parte del quale subì tre assedi), di Venezia (nel corso di cinque guerre) e del Papato. Venezia soprattutto la ostacolò in ogni modo, non tollerando interferenze nel suo disegno di egemonia sull'Adriatico. Per mantenere la propria indipendenza e floridezza economica, Ancona potè contare sull'alleanza con l'Impero bizantino, col regno d'Ungheria e specialmente con la Repubblica di Ragusa, sulla sponda opposta dell'Adriatico, con la quale conservò sempre un legame di amicizia fraterna e di collaborazione.

Il declino cominciò con la caduta di Costantinopoli, che indebolì i commerci; nel 1532 papa Clemente VII con un sanguinoso colpo di mano pose fine all'indipendenza della città azzerando tutte le magistrature cittadine, e mettendola sotto il controllo diretto della Chiesa. Fece addirittura bruciare tutti gli archivi, per cancellare anche la memoria della storia comunale della città.

Ancona è stata sede di una grande e antica comunità ebraica, e uno dei centri della diaspora bizantina all’indomani della dissoluzione dell’impero. La chiesa di S.Anna dei Greci fu distrutta dai disastrosi bombardamenti alleati del 1944.

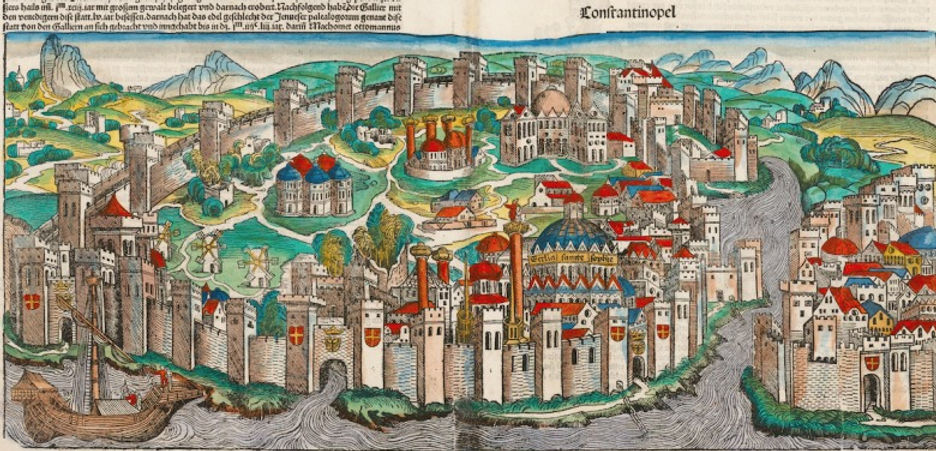

La caduta di Costantinopoli

L’espressione “fare bottino a Istanbul” indicò per lungo tempo presso i turchi l’acquisizione improvvisa di una grande fortuna. È la riminiscenza di cioè che avvenne all’alba del 29 maggio 1453, quando i soldati del sultano Maometto II irruppero in città e la sottoposero a un immane saccheggio, sterminando e prendendo schiava la popolazione. Cronisti dell’epoca presenti al fatto testimoniarono i massacri e le profanazioni. Niccolò Barbaro, medico di bordo veneziano, scrisse che quella mattina il sangue scorreva come acqua, e le teste galleggiavano lungo i canali come meloni.

Esistono anche testimonianze sulla fine di Costantino XI Paleologo, l’ultimo imperatore dei Romei, che portava singolarmente lo stesso nome del primo e la cui madre si chiamava Elena, il quale, quando vide che la città era perduta, si gettò nella mischia e trovò la morte combattendo.

Costantino però non morirà mai per i suoi sudditi. Secondo la leggenda si trasformerà in una statua di marmo insieme alla sua cavalla araba dalle zampe bianche: di giorno immobile nei sotterranei della città, di notte invece si animerà, e la si vedrà levare scintille facendo cozzare la sua spada contro quelle degli infedeli.

Costantino è santo per la Chiesa ortodossa, e nel centro di Atene esiste un monumento che lo celebra.

Costantinopoli

«O città imperiale, città fortificata, città del grande sovrano, regina tra le regine delle città, canto dei canti, splendore degli splendori!»

Costantinopoli: il Faro del Mondo, la Città delle Città, il luogo mitico su cui erano state ricamate meravigliose leggende, una sorta di “Eldorado” ante litteram, un luogo straordinario dove «gli abitanti greci, molto ricchi d’oro, vestono con abiti di seta ricamati d’oro, vanno a cavallo: somigliano a dei principi».

Lo stesso nome turco di Istanbul prende origine dal greco "εἰς τὰν Πόλιν" [is'tam 'bolin] che significa "in Città", a riprova del fatto che Costantinopoli era conosciuta universalmente come la Città per antonomasia.

Per lungo tempo fu di gran lunga la città più popolosa del mondo, Arrivò a toccare i 400 mila abitanti, quando Parigi ne contava 20 mila, e Venezia, che era la città più popolosa d'Europa, non più di 60 mila.

Le colossali mura teodosiane che la circondavano, valsero a difenderla da ben ventitré assedi nel corso della sua storia millenaria, ma non bastarono a salvarla dall'ultimo, fatale assalto, che il 29 maggio 1453 culminò con la sua conquista da parte dei turchi.

Eventi

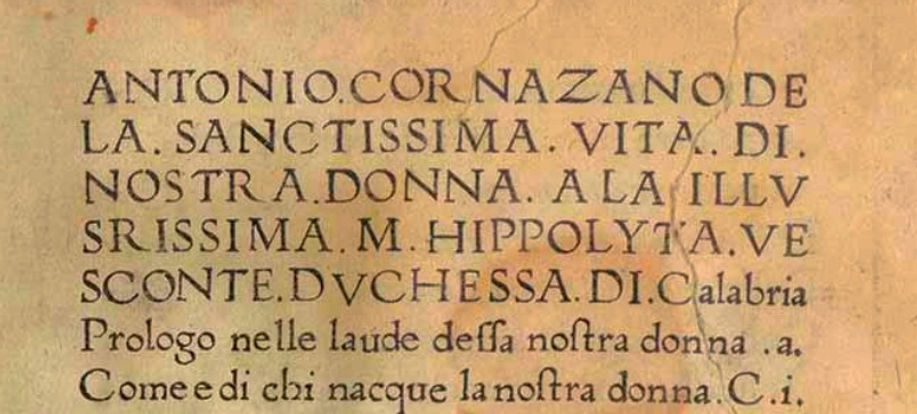

L'invenzione della stampa

Negli anni successivi, maestranze perlopiù tedesche aprirono stamperie in tutta Europa: in Italia nel 1465, in Francia nel 1470, in Inghilterra nel 1477, in Svezia nel 1483, in Spagna nel 1492, ecc. In particolare in Italia giunsero due monaci tedeschi presso l'abbazia benedettina di Subiaco, dove impiantarono la prima officina tipografica sul suolo italiano. Anche a Venezia fu un tedesco a importare la tecnica: qui la stampa ebbe uno sviluppo straordinario, per una serie di circostanze positive: il vivace clima culturale, ma anche l’abbondanza di capitali, la facilità di approvvigionamento delle materie prime, la carta anzitutto, che affluiva in grande quantità grazie alla presenza nel Dominio di numerose cartiere. A tutto questo dobbiamo aggiungere la possibilità di usare per la vendita dei volumi i canali commerciali che collegavano Venezia alle principali piazze italiane ed europee. Nel 1488 furono censite nella sola Venezia oltre 200 macchine da stampa.

Dal cuore dell'Europa, nel momento stesso in cui assisteva all'atto finale dell'agonia di quell'impero romano che ne aveva forgiato l'identità, prese l'avvio una rivoluzione destinata a cambiare per sempre la storia dell'uomo.

La "Bibbia a 42 linee" fu il primo libro stampato con la tecnica dei caratteri mobili messa a punto da Johannes Gensfleisch detto Gutenberg. Se prima occorrevano anni del lavoro degli amanuensi e una spesa ingente per ottenere una sola copia, ora bastavano pochi giorni per produrne un numero indefinito a costi accessibili.

La immensa rivoluzione nelle possibilità intellettuali dell’umanità seguita a questa invenzione, ci è chiara anche osservando con quale rapidità si sia diffusa in tutta Europa. Alla diffusione dell’arte tipografica fece riscontro la proliferazione stupefacente del libro e, a fronte di poche migliaia di manoscritti, alla fine del ‘400 si calcola che esistessero circa nove milioni di libri stampati in meno di cinquant’anni. La passione per il libro si diffuse in forma massiccia contaminando molte persone, non sempre necessariamente nobili e benestanti, ma anche comuni borghesi di modesta condizione. Non dimentichiamo che i libri a stampa, anche se molto più economici dei manoscritti costavano comunque una somma di tutto rispetto. Si calcola che tra il 1470 e il 1490 il prezzo di un volume a stampa a Venezia si aggirasse intorno ai due ducati d’oro. In ogni caso, questa nuova invenzione apriva la possibilità di accesso alla cultura non soltanto ai nobili, ma anche ai piccoli borghesi.